随着内地与香港交流日益频繁,越来越多内地家庭选择移居香港,子女教育问题成为家长们最为关注的议题之一。为帮助内地新来港家庭更好地了解和适应香港教育体系,本文从实务角度出发,以问答形式详细介绍新来港儿童入学途径、支援计划及适应课程等关键信息,围绕入学申请流程、校本支援计划津贴申请条件、启动课程及适应课程等方面进行了系统梳理,为有意向香港发展的内地家庭提供实用的指南。读者可以通过本文了解香港针对新来港儿童的教育支援服务体系,为子女在港就学做好充分准备。

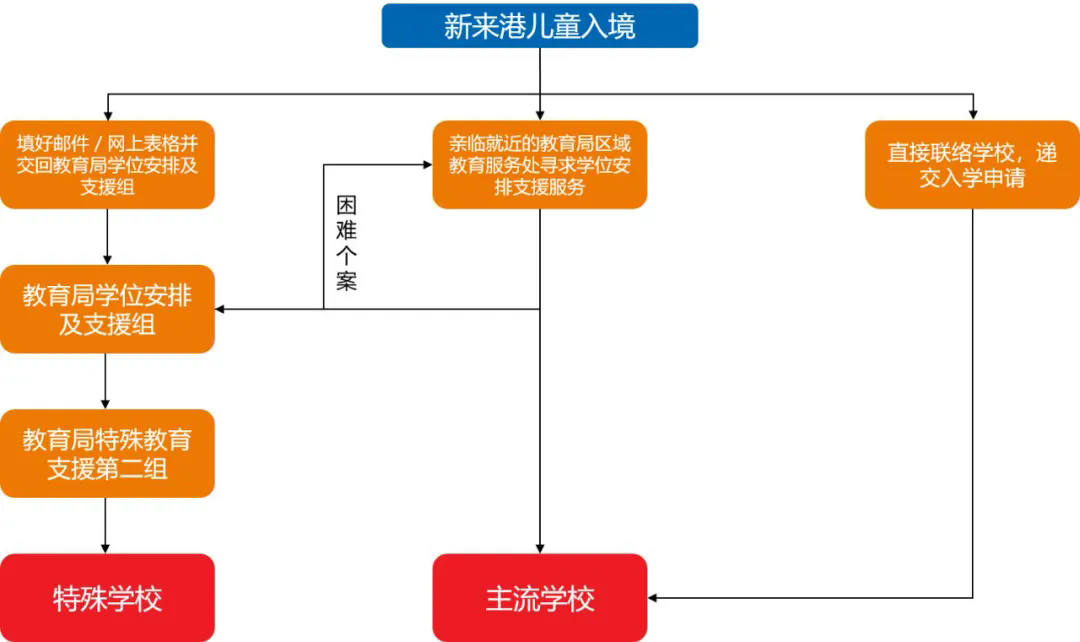

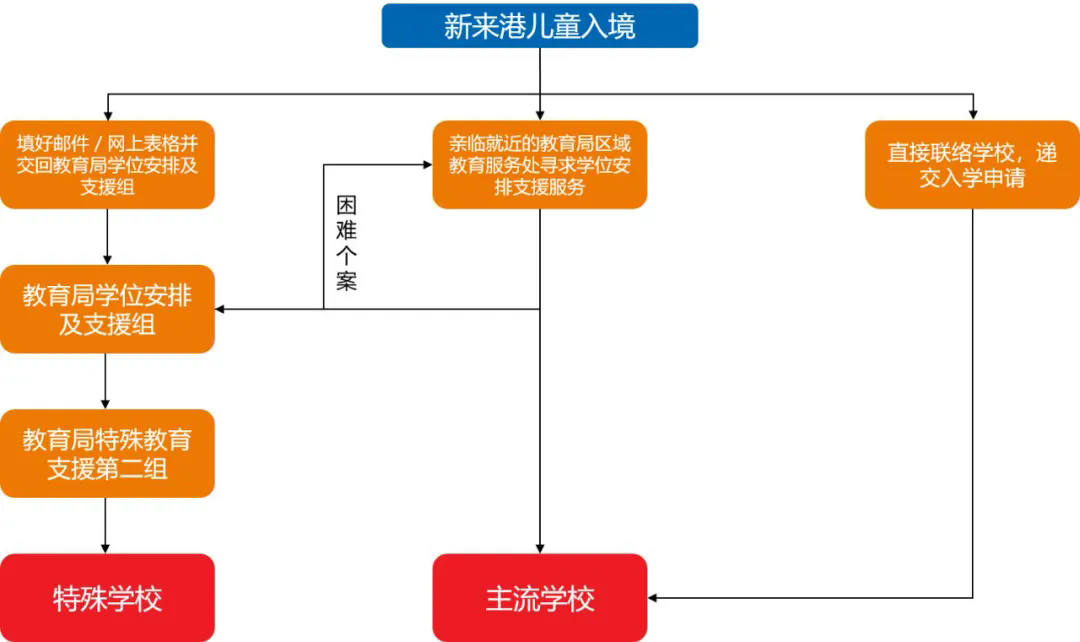

1 新来港儿童可以通过什么途径入学?

新来港儿童的家长可以直接联系学校,为子女提交入学申请,学校会按照其学校情况(例如是否有学位空缺)考虑相关申请。

香港教育局下属的四个区域教育服务处(包括港岛、九龙、新界东及新界西),会协助有需要的新来港儿童寻找学位。新来港儿童的家长如希望子女直接入读小学或中学,他们可根据学童的居住区域,直接联系就近的区域教育服务处寻求学位安排支持服务。

新来港儿童或其家长可在机场、罗湖管制站、教育局区域教育服务处或民政事务署下属的20个咨询服务中心索要一张介绍香港教育制度的单张。单张附有回邮地址的邮件/网上表格,新来港儿童的家长可在邮件/网上表格内填写好有关学童的资料,然后交回教育局。教育局的学位安排及支持组会在收到这些邮件/网上表格的三个工作日内联系家长,提供学位安排支持服务。而有特殊教育需要的学童将会被转介至教育局下属的特殊教育支持第二组,以便协助入读特殊学校。

2 新来港儿童入学的流程是什么?

3 新来港儿童申请校本支援计划津贴的条件是什么?

内地新来港儿童(在来港就学前,曾在内地居住的儿童,不论其出生地点和现居地点如何)需要符合以下条件:

1.从抵达香港当天算起到入学第一天,间隔不超过一年(抵港不足一年的要求);或者2.如果该儿童抵达香港已超过一年,他/她在入学前在香港任何学校(包括幼儿园)就读时间不超过一年(入学不足一年的要求);3.该名儿童是第一次申请该项津贴;且4.曾经就读全日制“启动课程”的新来港儿童不能申请这项津贴。

4 新来港儿童启动课程是什么?

启动课程是香港教育局专门为新来港儿童在入读常规学校前设立的全日制综合课程,目标如下:1.提高学业水平,尤其是中、英语文科;2.适应香港社会和培育个人发展;3.提供课堂学习经验。课程为期约六个月,香港教育局将为完成启动课程的学童安排入读合适的中小学。

启动课程分为两个方面:在学术方面,提高学童的学业水平及培养其学习技巧,协助他们克服学习上遇到的困难;在非学术方面,帮助学童认识香港社会,促进个人发展,使学童能够建立正面的自我形象。启动课程的内容包括:中英文学科、学习技巧、个人发展、社会适应、体育及艺术和计算机应用。

有兴趣参加此课程的家长可以直接向开办课程的学习或教育局各区域教育服务处报名。针对内地新来港儿童开放全日制启动课程的学校如下:

学校

|

地址

|

电话

|

程度

|

|

黄大仙官立小学

|

九龙黄大仙正德街100号

|

2320 2437

|

小学

|

|

基督教粉岭神召会小学

|

新界粉岭和鸣里2号

|

2947 9966

|

小学

|

|

地利亚英文小学暨幼稚园

|

九龙美孚新邨百老汇街84-86号

|

2741 6915

|

小学

|

|

地利亚修女纪念学校(协和)

|

九龙观塘协和街221号

|

2342 3175

|

中学

|

5 新来港儿童适应课程是什么?

如果新到香港的儿童选择直接进入主流学校就读,他们可以同时在课余时间学习适应课程。为期六十小时的适应课程由教育局资助的非政府机构开设,目的是帮助新到香港的儿童解决在融入本地教育制度初期可能遇到的适应和学习困难。

课程由教育局资助非政府机构开办,每班为期六十小时,每班人数十至十五人。开办机构可根据儿童的需求,以兼读形式将课程安排在工作日、周末或假日的白天或傍晚上课。

儿童如果年龄在六岁至十八岁之间,且从内地来港定居不足一年或在本地学校接受教育不足一年的,可以报名参加课程,参加课程的儿童不需要缴纳任何费用。

课程内容包括社区适应、学习适应、个人成长及公民教育等。在设计这个六十小时课程内容时,非政府机构根据儿童的背景及需求等因素,灵活调整以下各个单元所占比重:1.社区认识/了解本地文化/了解两地文化差异;2.了解本地教育制度;3.学习繁体字/普通话及基本中文/基本英语/日常英语;4.掌握学习技巧;5.学习与人相处和沟通方法/学习如何接纳他人及与人相处之道;6.学习处理情绪的技巧;7.自我形象/自信心的提升;8.日常生活教育。

本文信息部分来源为香港教育局网站,并经中豪香港办公室团队整理。

(作者:杨青 李慕乔 胡明明)